PTMP

深入解析RTMP:实时消息传输协议的技术白皮书

引言:RTMP的技术定位与重要性

在当今由视频驱动的互联网世界中,实时流媒体技术是支撑直播、在线会议和互动娱乐等应用的核心。在众多流媒体协议中,RTMP(Real-Time Messaging Protocol,实时消息传输协议)是一个绕不开的名字。尽管近年来新的协议层出不穷,但RTMP凭借其极低的延迟和成熟的生态,至今仍在直播推流(Ingest)领域占据主导地位。

对于任何希望深入了解流媒体技术的开发者或工程师而言,彻底理解RTMP是必经之路。它不仅仅是一个历史性的协议,其设计思想和核心机制对理解现代流媒体架构仍具有深刻的启示。

本篇文章将作为一份详尽的技术指南,面向无任何背景知识的初学者,系统性地、由浅入深地剖析RTMP的每一个技术细节。我们将从其基本定义出发,逐步深入到核心工作原理、协议握手、数据传输机制(消息与块)、典型工作流程、协议家族,并最终探讨其在现代技术栈中的位置、优势与局限性。读完本文,您将对RTMP建立一个完整而深入的知识体系。

1. 什么是RTMP?—— 基础概念定义

1.1 协议定义

RTMP(Real-Time Messaging Protocol)是一个由Macromedia(后被Adobe收购)公司开发的、专为在互联网上传输实时音视频和数据的应用层协议。其设计的首要目标是实现低延迟(Low Latency)的流媒体通信。

从技术角度看,RTMP具备以下几个关键属性:

- 基于TCP: RTMP构建于传输控制协议(TCP)之上。这意味着它继承了TCP的可靠性,能够保证数据包按序、无差错地到达目的地。这是其稳定性的基础。

- 持久连接: RTMP客户端与服务器之间会建立一个持久的TCP连接。在整个流媒体会话期间(例如一场直播),这个连接会一直保持,所有控制信令和媒体数据都通过此连接传输。

- 多路复用: RTMP支持在一个单一的连接上,同时传输多个独立的“流”(Stream)。例如,可以同时传输视频流、音频流和自定义的数据流,而它们之间不会相互干扰。这一特性是通过其独特的“块”(Chunk)机制实现的。

1.2 历史背景:与Flash的共生关系

RTMP的诞生和流行与Adobe Flash Player密不可分。在Web 2.0时代,Flash是实现浏览器端富媒体交互(包括视频播放)的事实标准。RTMP被设计为Flash Player与媒体服务器(如Flash Media Server)之间的原生通信协议。

- 推流(Publish): 主播或内容创作者使用支持RTMP的设备(如摄像头、编码器软件OBS)将音视频流“推送”到RTMP服务器。

- 拉流(Play): 观众通过浏览器中的Flash Player,从RTMP服务器“拉取”直播流进行观看。

这种端到端的RTMP方案,在当时提供了业界领先的1-3秒的低延迟,远优于当时其他基于HTTP的渐进式下载方案,从而统治了PC时代的直播市场。随着Flash的没落和移动互联网的兴起,RTMP在播放端(拉流)逐渐被HLS、DASH等HTTP-based协议取代,但在推流端(收录/第一公里)的地位依然稳固。

2. RTMP的核心工作原理

要理解RTMP的低延迟和多路复用特性,必须深入其两个核心机制:连接握手和消息/块系统。

2.1 连接建立:RTMP握手(Handshake)

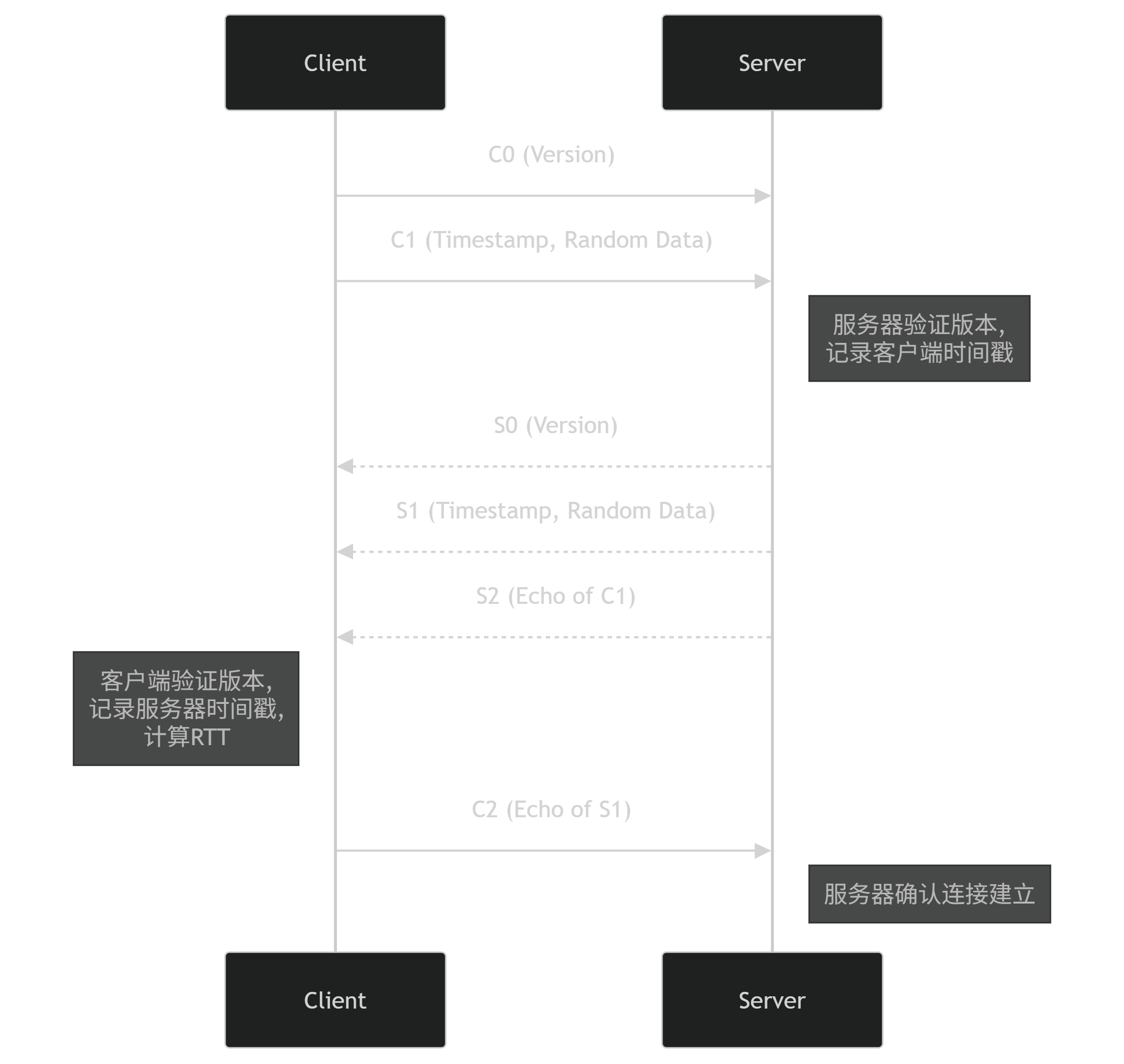

在任何数据传输开始之前,RTMP客户端和服务器必须完成一个精确的握手过程以建立连接。这个过程不仅用于确认双方协议版本的兼容性,还用于测量往返时间(RTT)。标准的RTMP握手过程分为三个步骤:

-

C0 + C1: 客户端向服务器发送两个数据包,C0和C1。

- C0 (1字节): 指定客户端请求的RTMP版本号。通常为

0x03。 - C1 (1536字节): 包含一个时间戳(客户端的当前时间)、一个4字节的0,以及1528字节的随机数据。这个时间戳用于后续的同步计算。

- C0 (1字节): 指定客户端请求的RTMP版本号。通常为

-

S0 + S1 + S2: 服务器在收到C0和C1后,回复三个数据包,S0、S1和S2。

- S0 (1字节): 指定服务器选择的RTMP版本号。

- S1 (1536字节): 包含服务器的时间戳、一个4字节的0,以及1528字节的随机数据。

- S2 (1536字节): 服务器将客户端发来的C1包原封不动地返回。客户端通过对比自己发送C1的时间和收到S2的时间,可以计算出基本的网络延迟。

-

C2: 客户端在收到S1和S2后,回复一个C2包。

- C2 (1536字节): 客户端将服务器发来的S1包原封不动地返回。服务器通过对比自己发送S1的时间和收到C2的时间,也完成了延迟的确认。

至此,握手完成。双方确认了彼此的存在、协议版本,并对网络状况有了初步了解。

可视化描述:RTMP握手流程

我们可以用一个时序图来清晰地展示这个过程。

2.2 数据传输的基石:消息(Message)与块(Chunk)

握手成功后,真正的数据传输才开始。RTMP传输的所有内容,无论是音视频数据、控制命令还是元数据,都必须先封装成消息(Message),然后将消息拆分成**块(Chunk)**进行传输。这是RTMP设计的精髓所在。

2.2.1 消息(Message)

消息是RTMP协议中逻辑上的数据单元。它代表一个完整的信息,比如一帧视频、一段音频数据,或一个 play命令。

一个完整的RTMP消息由两部分组成:

- 消息头(Message Header): 包含了描述消息本身元数据的信息。

- 消息类型ID (Message Type ID): 标识消息的类型(如8代表音频,9代表视频,20代表命令)。

- 消息长度 (Payload Length): 消息体的大小(字节数)。

- 时间戳 (Timestamp): 消息的产生时间。这是实现音视频同步的关键。

- 消息流ID (Message Stream ID): 标识这条消息属于哪个流。

0通常用于控制消息。

- 消息体(Payload): 实际承载的数据,如H.264视频帧、AAC音频帧等。

2.2.2 块(Chunk)

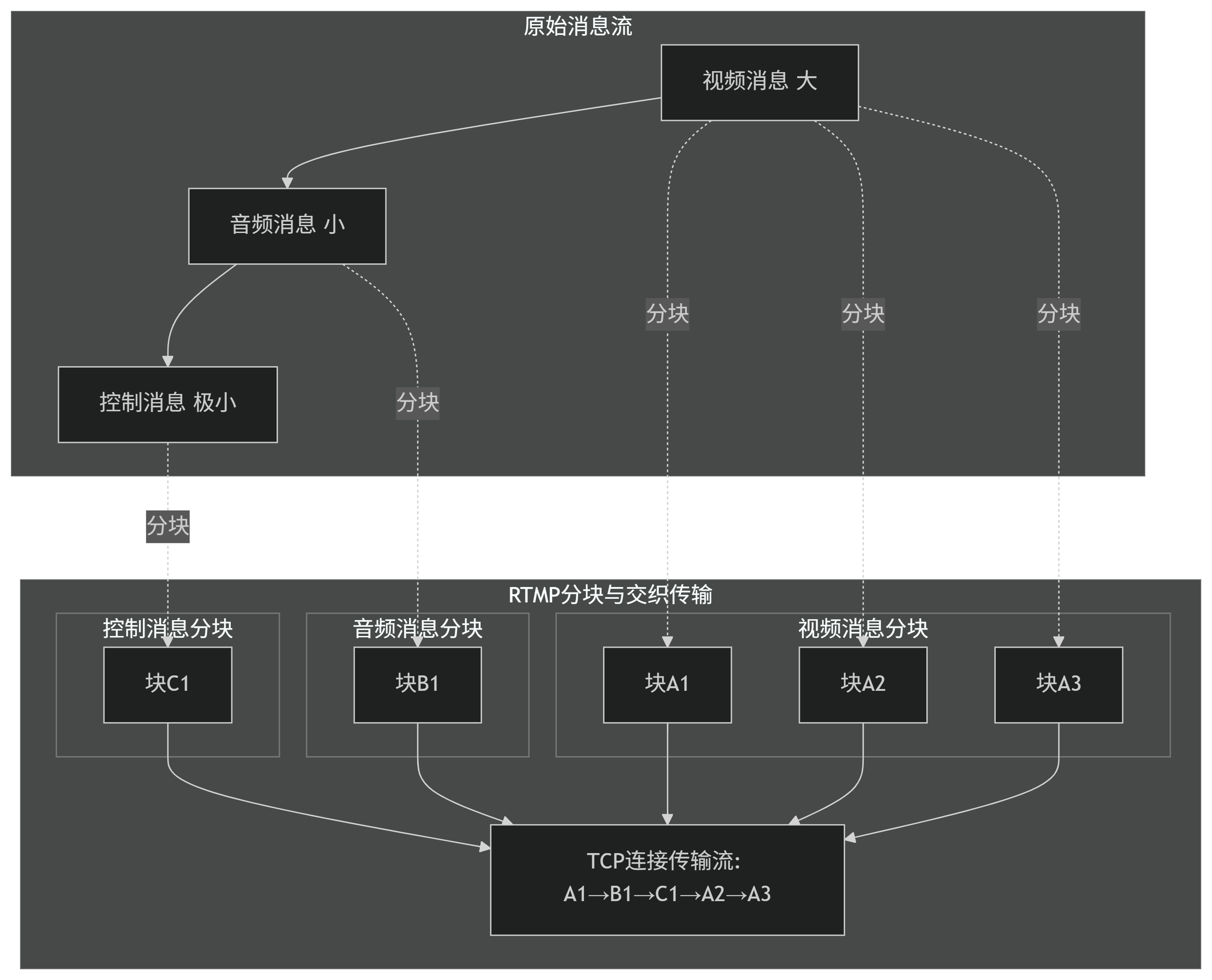

如果直接将完整的消息(尤其是大的视频消息)在TCP连接上发送,会产生一个严重问题:队头阻塞(Head-of-Line Blocking)。一个大的视频消息会长时间占用信道,导致跟在它后面的、更紧急的小消息(如音频消息或控制命令)被迫等待,从而增加延迟。

为了解决这个问题,RTMP引入了**块(Chunking)**机制。它将大的消息分割成一个个较小的数据片,即“块”,然后发送。服务器或客户端收到足够多的块后,再将它们重新组装成原始消息。

块的核心优势:

- 低延迟: 通过将大消息拆分,可以实现不同流数据的交错发送。例如,可以发送一小块视频数据,然后立即发送一小块音频数据,再发送一小块控制命令,从而保证所有类型的流都能及时传输,避免了某个大消息阻塞整个通道。

- 高效率: 块的头部信息设计得非常紧凑,并且可以通过一种智能的方式复用前一个块的头部信息,极大地减少了协议开销。

可视化描述:消息与块的关系

想象一条单车道公路(TCP连接),有三种类型的车要通过:大卡车(视频消息)、小轿车(音频消息)和摩托车(控制命令)。

- 无分块机制: 一辆大卡车上路后,后面的小轿车和摩托车必须等它完全通过才能走,造成拥堵。

- 有分块机制: 大卡车被拆解成一个个集装箱(块)。公路管理者可以灵活调度:先放行一个视频集装箱,再放行一辆小轿车,再放行一辆摩托车,然后再放行下一个视频集装箱。这样,虽然大卡车(视频)的总运送时间没变,但小轿车和摩托车的等待时间被降到了最低。

这个图示清晰地表明,原本顺序的消息流被拆分成块后,可以在TCP连接上交织(interleaving)传输。

2.2.3 块的结构与优化

一个RTMP块由**块头(Chunk Header)和块数据(Chunk Data)**组成。块头的精简设计是RTMP高效的关键。

块头分为两种:

- 块基本头(Chunk Basic Header, 1-3字节): 包含

fmt(格式)和cs id(块流ID)。cs id用于标识这个块属于哪个“通道”,方便快速重组。 - 块消息头(Chunk Message Header, 0, 3, 7, 11字节): 包含消息的元数据(时间戳、长度、类型等)。

这里的 fmt字段(2位)是优化的核心,它决定了块消息头的长度:

- fmt=0 (11字节头): 这是一个全新的消息的第一个块。块消息头包含所有信息:时间戳、消息长度、消息类型ID和消息流ID。

- fmt=1 (7字节头): 这个块与前一个块属于同一个流(Stream ID相同),但消息大小或类型不同。因此,头部只需包含时间戳增量、消息长度和类型ID,复用了Stream ID。

- fmt=2 (3字节头): 这个块与前一个块完全属于同一条消息流,且消息大小和类型都相同。头部只需包含一个时间戳增量。

- fmt=3 (0字节头): 这个块的所有信息都与前一个块完全相同,通常是同一消息的后续数据块。它没有块消息头,直接跟在块基本头后面,最大程度地减少了开销。

通过这四种格式,RTMP极大地减少了冗余信息的传输,尤其是在连续传输同一路音视频流时,大部分块都可以使用 fmt=2或 fmt=3的短格式,协议开销非常低。

3. RTMP的典型工作流程:一次直播的生命周期

了解了握手和消息/块机制后,我们可以完整地描绘一次典型的RTMP直播推流和拉流过程。这个过程主要由客户端和服务器之间的**命令消息(Command Message)驱动。这些命令消息使用一种名为AMF(Action Message Format)**的格式进行编码。

AMF是一种紧凑的二进制格式,用于序列化ActionScript对象,非常适合在Flash/Flex应用和服务器之间传递结构化数据。RTMP主要使用AMF0和AMF3两种版本。

以下是一个完整的交互流程:

流程步骤详解:

- 握手 (Handshake): 客户端与服务器完成三次交互,建立底层TCP连接。

- 连接 (connect): 客户端发送

connect命令,请求与服务器上的一个应用程序实例建立连接。此命令中会包含一些应用参数,如app(应用名)、flashVer(Flash版本)等。服务器验证通过后,会返回_result命令,并发送一些控制消息,如SetPeerBandwidth和WindowAcknowledgementSize来协调带宽和确认窗口。 - 创建流 (createStream): 客户端发送

createStream命令。服务器会创建一个用于传输媒体数据的逻辑通道,并返回一个唯一的Stream ID。 - 发布 (publish): (仅推流端) 客户端发送

publish命令,通知服务器它将要在这个Stream ID上发布一个流,并提供流的名称(publishingName)和发布类型(live,record,append)。服务器准备好接收数据后,会返回一个状态消息通知推流开始。 - 发送媒体数据:

publish成功后,推流客户端就可以开始将编码好的音视频数据(如H.264/AAC)封装成RTMP消息,拆分成块,源源不断地发送给服务器。 - 播放 (play): (仅拉流端) 播放客户端在完成

connect和createStream后,发送play命令,其中包含它想要观看的流的名称。 - 分发媒体数据: 服务器收到

play命令后,开始将对应流名称的媒体数据(从推流端接收到的)发送给该播放客户端。

4. RTMP协议家族

标准的RTMP协议运行在TCP端口1935上。但在实际应用中,为了适应不同的网络环境和安全需求,衍生出了多个变种,构成了RTMP协议家族。

-

RTMP (Real-Time Messaging Protocol):

- 端口: 1935 (TCP)

- 描述: 这是基础协议,运行在原生TCP之上。

-

RTMPS (RTMP Secure):

- 端口: 443 (TCP)

- 描述: 将RTMP流量封装在TLS/SSL连接中。提供了与HTTPS相同的加密和安全保障,可以防止数据在传输过程中被窃听或篡改。

-

RTMPE (RTMP Encrypted):

- 端口: 1935 (TCP)

- 描述: 使用Adobe自有的加密机制对RTMP数据进行轻量级加密。它不如RTMPS安全,但开销更小。现在已较少使用。

-

RTMPT (RTMP Tunneled):

- 端口: 80 或 443 (TCP)

- 描述: 将RTMP数据封装在HTTP请求中进行传输。其主要目的是穿透防火墙。许多企业或公共网络的防火墙会阻止除标准Web端口(80/443)以外的端口通信。RTMPT将RTMP伪装成HTTP流量,从而绕过这些限制。其代价是增加了HTTP头的开销,性能略有下降。

5. RTMP的优势、局限性与现代应用场景

5.1 核心优势

- 极低延迟: 这是RTMP最显著的优点。基于TCP的稳定连接和高效的块分发机制,使其端到端延迟通常可以控制在1-3秒,非常适合对实时性要求高的场景,如体育直播、互动连麦等。

- 技术成熟稳定: 拥有超过二十年的发展历史,协议本身和相关的服务器软件(如Nginx-RTMP-Module, Wowza, Red5)都非常成熟和稳定。

- 广泛的推流端支持: 几乎所有的专业编码硬件和推流软件(如OBS Studio, XSplit, vMix)都原生支持RTMP推流,生态系统非常完善。

5.2 主要局限性

- 播放端支持差: 其最大的弱点在于播放端。由于严重依赖已消亡的Flash插件,现代浏览器无法原生播放RTMP流。在移动端(iOS/Android),也没有系统级的原生支持,需要集成第三方SDK,开发和维护成本高。

- HTTP不友好: RTMP是一个有状态的长连接协议,与现代互联网基础设施(特别是CDN)的工作模式不兼容。CDN(内容分发网络)是为无状态的、基于短连接的HTTP协议设计的,可以轻松缓存和分发HTTP文件。而RTMP流无法被标准CDN节点缓存,导致大规模分发成本高、架构复杂。

- 防火墙穿透问题: 标准RTMP使用1935端口,容易被防火墙拦截。虽然RTMPT是解决方案,但会引入额外开销。

5.3 现代应用场景:事实上的“第一公里”标准

正是由于上述的优劣势,RTMP在现代流媒体架构中的角色发生了演变。它不再是端到端的解决方案,而是成为了**推流(Ingest)**阶段的事实标准。

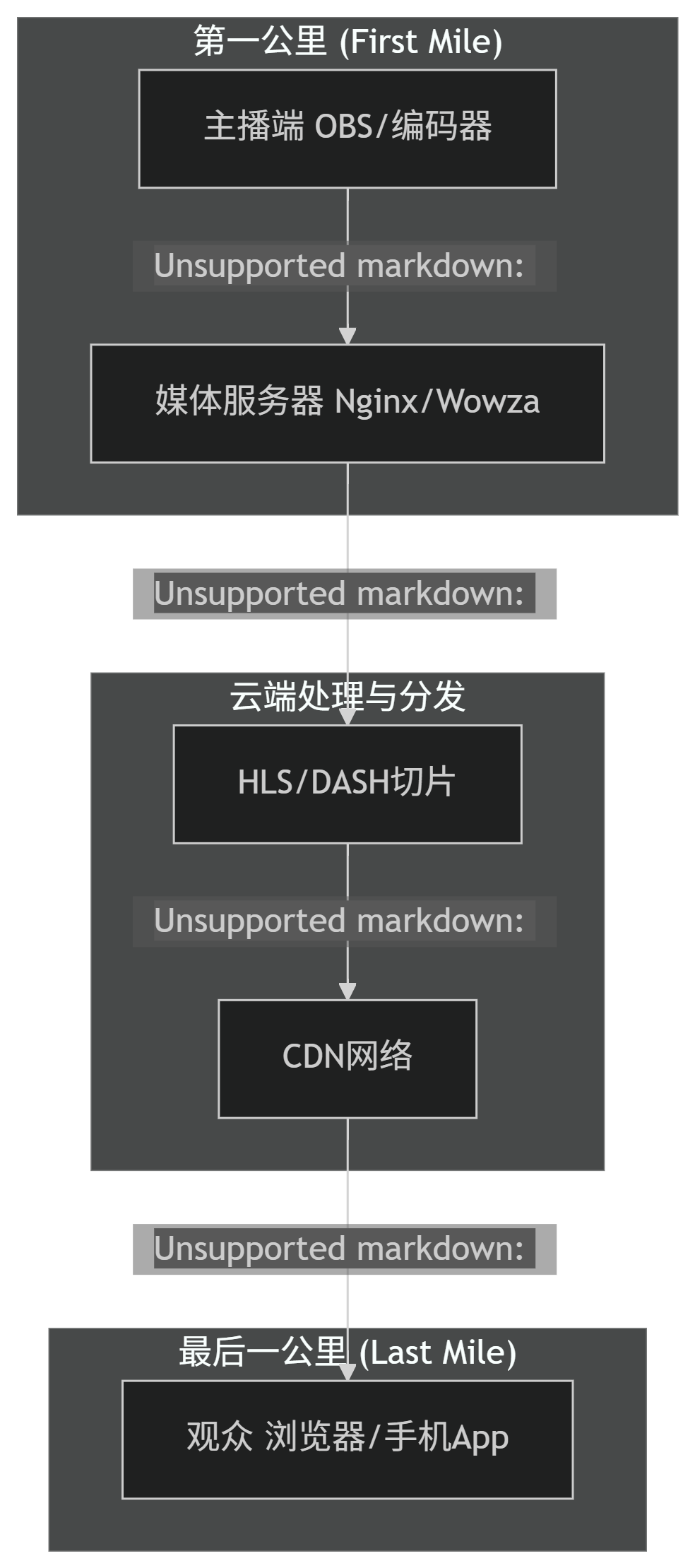

一个典型的现代直播架构如下:

- 第一公里 (First Mile): 主播使用OBS等工具,通过RTMP协议将音视频流推送到媒体服务器。这里利用了RTMP的低延迟和成熟生态。

- 云端处理: 媒体服务器接收到RTMP流后,执行转封装 (Transmuxing) 操作。它将RTMP流中的音视频数据(如H.264, AAC)提取出来,重新封装到基于HTTP的流协议容器中,如HLS(HTTP Live Streaming)或MPEG-DASH。这个过程几乎没有计算开销。如果需要适配不同网络状况,服务器还会进行转码 (Transcoding),生成多种分辨率和码率的流。

- 最后一公里 (Last Mile): 生成的HLS/DASH切片文件(

.ts,.m4s)和播放列表(.m3u8,.mpd)可以通过标准的CDN网络进行大规模分发。观众端的浏览器或移动App通过简单的HTTP请求即可拉取这些文件进行播放,兼容性极佳,且能充分利用CDN的缓存优势,支持海量并发观看。

在这个架构中,RTMP完美地扮演了从源头到云端的高效、低延迟的“搬运工”角色。

6. 技术总结

RTMP(实时消息传输协议)是一个为低延迟流媒体传输而设计的、基于TCP的应用层协议。它的核心技术优势源于其精巧的设计:

- 持久连接与多路复用: 通过单一TCP连接承载多路独立的音视频和数据流。

- 消息与块机制: 将逻辑数据单元(消息)拆分为更小的物理传输单元(块),通过交织发送块来避免队头阻塞,从而实现了低延迟。

- 高效的头部压缩: 块头部格式(fmt 0-3)的设计,通过复用前一个块的信息,极大地降低了协议开销。

- 命令驱动的工作流: 使用AMF编码的命令消息(如

connect,publish,play)来控制整个流媒体会话的生命周期。

尽管由于对Flash的依赖和与现代CDN架构的不兼容性,RTMP在播放端已基本被HLS和DASH等HTTP流协议取代,但它凭借其无与伦比的低延迟特性和成熟的推流生态系统,至今仍是直播“第一公里”(从主播到媒体服务器)无可争议的主流选择。

因此,对于任何流媒体领域的从业者来说,深入理解RTMP的内部原理、工作流程及其在现代架构中的定位,是构建高性能、高可靠性直播系统的必备知识。它不仅是一个协议,更是一种体现了网络通信优化思想的经典范例。